诊断

过去诊断本病主要仍依靠临床表现和细胞形态学或活体组织病理检查结果,近年来对本病的恶性细胞来源有了新的认识,甚至提出应当更改病名,但作为同一 个疾病实体,它的临床表现和细胞,病理形态所见与过去的描述不应有差别,因而过去的诊断依据仍沿用,只是需要增加一些细胞标志,细胞和分子遗传学方面的指 标以确定恶性细胞的来源,以便准确地对疾病命名。

1.临床表现

以发病急,长期发热,伴进行性肝脾淋巴结肿大,进行性肝肾功能衰竭,进行性全血细胞减少,进行性全身衰竭为特点,常伴黄疸,出血,可有皮肤损害和浆膜腔积液。

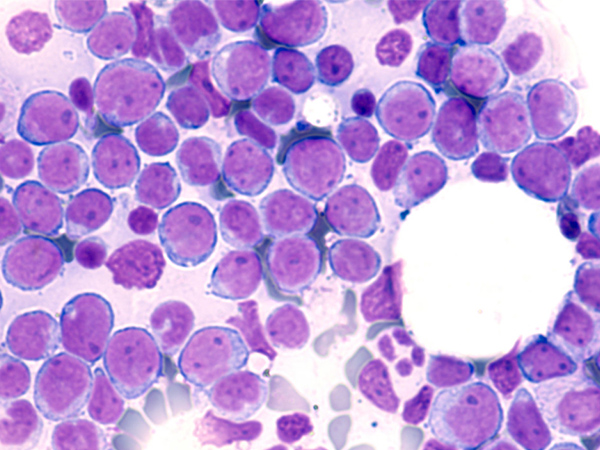

2.骨髓涂片

确诊必须找到一定数量的上述的异常细胞,由于骨髓不一定经常受累,且病变常呈灶性分布,因此骨髓1~2次检查阴性不能除外本病,需多次重复检查,国内有人 提出胸骨穿刺阳性率高于髂骨(4例髂骨阴性改作胸骨穿刺均呈阳性,又有数例髂骨穿刺涂片异常细胞只占1%,换作胸骨穿刺则异常细胞占有核细胞的8%).

3.外周血浓缩涂片检查

统计305例外周血涂片有152例(49.8%)找到异常细胞,血液浓集后找到异常细胞的机会更高些,血液浓缩涂片可与骨髓涂片相互补充参照。

目前主要诊断恶组的方法是依靠骨髓穿刺涂片检查,骨髓1次确诊的成功率为69%,骨髓找到“恶组”细胞占有核细胞的2%~78%(其中占2%~20%为 77.1%,占72%以上为22.9%),有人提出通过5次的骨髓穿刺,98%的病例可以诊断,实际上生前未能确诊的仍有10.2%患者,而另有 10.3%患者需依靠其他部位的活组织采取病理检查(表4),关于其他部位活组织采取确诊的成功率:皮肤活检72.7%(24/33);淋巴结活检 63.1%(70/111);骨髓活检39.7%(27/68);肝脏活检25%(5/25),此外有个别作淋巴结穿刺,脾穿刺,心包穿刺,肺穿刺,脑脊 液及胸腹水找到“恶组”细胞,浅表淋巴结活检成功率低于皮肤活检是由于“恶组”多侵犯深部淋巴结,而骨髓活检及肝活检只能做辅助诊断是由于“恶组”常呈灶性浸润,穿刺不易抓到。

总之,关于诊断必须强调临床表现的重要性,国内不少学者同意作者(1973)的观点,即临床怀疑本病又有形态学支持则可初步诊断;临床怀疑而无形态 学变化不能排除本病,应反复进行多部位骨髓穿刺(胸骨穿刺阳性率可能较高)及可能的活组织病理检查;有形态学特点但与临床表现不符者,需与反应性及其他组织细胞增生性 疾病相鉴别,为确定恶性细胞来源,应作多种细胞化学,免疫标志以及细胞和分子遗传学检查,ki-30(cd30)阳性,t(2:

5)(p23:q35)染 色体移位,有融合基因npm/alk(p80)者,有助于确定为间变性大细胞淋巴瘤,其他标记物如上皮膜抗原(epithelial membrane antigen, ema)和cd25(il-2受体)也可能阳性。

鉴别诊断

恶性组织细胞病应与反应性组织细胞增多症,急性白血病,骨髓转移癌,再生障碍性贫血等疾病鉴别。

本病的临床表现多种多样且无特异性,因此单根据临床表现极易发生误诊,综合国内报道的669例初诊误诊率高达69.4%,国内文献报道的误诊病种多达70多种,常易误诊的情况:

①因发热,出血,全血细胞减少而诊为再生障碍性贫血,急性白血病等;

②因发热,黄疸,肝脾大而误诊为黄疸性肝炎,肝硬化,胆道感染等;

③因发热持续不退伴有胃肠道症状而误为伤寒,败血症,肠结核等;

④因便血,腹泻或腹部肿块而考虑为肠道肿瘤,淋巴瘤,溃疡性结肠炎等;

⑤因发热,咳嗽,气短,胸液而误为肺部感染,肺肿瘤,肺结核等;

⑥因发热,血尿,水肿而诊为肾小球肾炎,泌尿系感染,甚至尿毒症;

⑦因发热伴截瘫,脑神经麻痹或抽搐而误为脑炎,脊髓炎,颅内肿瘤;

⑧因发热伴有心包积液或胸腹腔积液而误为多发性浆膜炎;

⑨因鼻咽部溃疡而误为坏死性肉芽肿;

⑩因发热,皮肤结节溃疡或红斑而误为皮肤结核,非化脓性脂膜炎,蕈样霉菌病等,此外,有不少病例误为外科疾病而施行手术探察,故应提高对本病的警惕。

有骨髓的细胞形态学的支持,可以帮助诊断,但是许多非肿瘤性疾病也可引起反应性组织细胞增多,常与本病鉴别。

1.反应性组织细胞增生的概念

是指有明显的原发病存在,由于原发病的某些因素的刺激而发生组织细胞增生,待原发病去除,刺激减轻后增生的组织细胞可自然消失,当原发病诊断明确而组织细胞反应性增生程度较轻时,后者易被忽视,但若重症患者,其组织细胞反应强烈,而原发病诊断不明时易误诊为“恶组”,已知某些感染性疾病如结核病,伤寒,布氏杆菌病,疟疾等可引起骨髓组织细胞增多,并有吞噬血细胞现象,过去对组织细胞增生的概念及分类比较混乱,20世纪70年代提出将反应性组织细胞增生分为3类:

①感染性:继发于感染性疾病,包括上述疾病及肝炎,传染性单细胞增多症等;

②变态反应性:继发于结缔组织病,药物过敏,皮炎性淋巴结病及某些疫苗接种反应;

③恶性肿瘤性疾病:在未转移到骨髓时亦可有组织细胞增生。

20世纪70年代初张之南等通过随访工作,发现原诊断为恶组的部分病例,经过数年之后仍存活,有的发展为典型的类风湿性关节炎;有的以后查出为红斑狼疮;有的发现为迁延型肝炎;有的无任何疾病迹象,重新复习这些病例,过去的临床表现及骨髓细胞形态,结果:临床上发病很像“恶组”,有高热,苍白,肝脾大,全血细胞减少,个别有出血倾向,其中1例当时血压已下降至80/57mmHg,自动出院,大多病情十分凶险,但骨髓细胞形态大都是单核样和淋巴样细胞,个别有异型细胞,但为数不多(不超过1%),仅有1例数量较多(约20%),血压下降自动出院,当时并无关节症状,多年后关节明显畸形变形,实为类风湿性关节炎,由此可见,个别反应性组织细胞增生与“恶组”在初期较难鉴别。

1979年risdal等报道19例因病毒感染引起组织细胞增生并有吞噬血细胞现象,其中14例发病前曾接受较长时间的免疫抑制剂治疗,病毒检查阳性,称之为病毒相关噬血细胞综合征(virus-associated hemophagocytic syndrome,vahs),其后发现不仅病毒可引起噬血综合征,很多细菌,真菌,甚至近期输血,肿瘤播散等也可引起,有称感染相关性噬血细胞综合征(infection-associated hemophagocytic syndrome),有称噬血细胞性组织细胞增生症(hematophagic histiocytosis),此外有称噬血细胞综合征(hematophagic syndrome)者,都是从骨髓细胞学角度提出的,表现为组织细胞增生并活跃地吞噬各种血细胞。

已查明许多病原体可引起噬血细胞综合征:

①病毒,如eb病毒,巨细胞病毒,单纯性疱疹病毒,水痘带状疱疹病毒,腺病毒,微小病毒b19;

②细菌,如肠道革兰阴性杆菌,流感噬血杆菌,肺炎双球菌链球菌,金黄色葡萄球菌,流产布氏杆菌,肺炎支原体等;

③伯纳特立克次体;

④结核分枝杆菌;

⑤真菌,如荚膜组织胞浆菌,白色念珠菌,新型隐球菌。

⑥利什曼原虫,噬血细胞综合征的临床表现随原发病的不同而不一,最常见的共同症状为发热,以高热居多,可伴有寒战,盗汗,纳差,体重减轻及肝,脾,淋巴结轻度肿大,部分患者可有出血,皮疹,全血细胞减少,肝功能损害或凝血功能障碍,vahs尚可有中枢神经系统症状,肺部浸润或肾功能衰竭等多脏器损害症状,vahs常于病前2~6周有病毒感染症状,虽然噬血细胞综合征本质上属于一种反应性组织细胞增生,如无继发性感染多在l~8周内自然缓解,但在严重病例,其临床过程极似“恶组”,死亡率可高达30%~40%,病情凶险程度几乎难于与“恶组”相区别,如chen等1991年报道10例台湾儿童由eb病毒引起的爆发性vahs,临床表现有发热,黄疸,肝脾肿大,全血细胞减少,凝血障碍和肝功能异常,骨髓检查有非典型t淋巴样细胞及少数b免疫母细胞浸润,并有成熟组织细胞增生伴吞噬血细胞现象,最初6例曾诊断为恶组,10例均迅速死亡,从发热到死亡平均生存期为16天,主要死因为凝血功能障碍伴多脏器衰竭和机会致病菌感染,应用血清学鉴定和印迹杂交实验证实为eb病毒急性感染。

2.反应性组织细胞增生的实验室检查

(1)外周血细胞有不同程度减少:国内82例反应性组织细胞增生症就诊时已有贫血者占48.4%;全血细胞减少者占14.6%;其余为血小板减少或白细胞减少或三系中2系减少,少数为白细胞增高(7.3%);外周血涂片见到成熟组织细胞者占17.8%(1%~31%),国外资料中有贫血,白细胞及血小板减少者分别为9l%,80%和88%.

(2)骨髓涂片可见组织细胞增多:细胞大都是成熟型或单核样及淋巴样组织细胞,可伴有血细胞被吞噬,个别病例可见少量异常组织细胞或可见到1~2个多核巨细胞,目前认为全血细胞减少不都是组织细胞吞噬血细胞过多所致,而是感染抑制骨髓的结果。

(3)其他实验室检查:常有血清谷丙转氨酶升高,可有氮质血症,或血胆红素增加,凝血酶原时间延长,低丙种球蛋白血症,血α2球蛋白比例增高,乳酸脱氢酶升高等,vahs患者血清中病毒抗体滴度可升高,病毒培养可阳性,其他原因的反应性组织细胞增生,可迟早出现原发病的征象及相应的实验检查所见。

3.恶组与反应性组织细胞增生症的鉴别

1994年冯云等报道1986~1992年确诊的噬血细胞综合征与“恶组”病各13例的异同。

可以看出,从临床表现及细胞形态区别有时确有困难,而病原学检查及血清铁蛋白检测对二者鉴别可能有帮助,有认为血清铁蛋白在“恶组”明显高于反应性组织细胞增生症,但亦有报道两病的血清铁蛋白均显著增高,二者并无显著差异,此外,中性粒细胞的碱性磷酸酶(nap)在“恶组”的阳性率和积分极低,而反应性nap大多数增高,有认为“恶组”细胞分化差有较多的核分裂象,吞噬血细胞现象较少见,而反应性组织细胞分化较成熟,很少出现分裂象,而吞噬血细胞现象极为明显,我们过去的经验表明:在没有合并明显感染的情况下,可试用肾上腺皮质激素,反应性者用药2~3天体温可渐退并可在短期内停药,虽然有少数患者可再发热,但可有较长间隔,再用药体温仍可退,需视原发病是否已同时治疗而定,我们曾对38例反应性组织细胞增生症进行分析,其中16例原发病不能确定,9例未经特殊治疗体温自然下降,7例口服泼尼松后热退,热退后肝脾及淋巴结缩小,血象及骨髓象逐渐恢复正常,而恶组对肾上腺皮质激素反应差,即使体温有下降,常不能降至正常或下降后短期又上升,且连续应用逐渐失效,有报道有些噬血细胞综合征应用环孢素a(cyclosporin a)有效,需强调的是,骨髓发现有吞噬现象的组织细胞增多应首先排除反应性者,因为多见,约有半数以上的反应性者较易找到原发病,一般反应性组织细胞增多持续时间不长,多次重复骨髓穿刺检查变化较大,消失较快,而恶组一旦骨髓出现异常组织细胞后,重复骨髓穿刺异常细胞会逐渐增多。