心脏支架没什么用,反而让血管更堵?别再往救命技术上泼脏水了

10月10日

实际上,从“心脏搭桥”到“心脏支架”,是医学工作者在现代循证医学原则的指引下,投入巨大的人力物力,不断试错的成果。谣言文章借抹黑心脏支架技术,宣传没有任何治疗作用的非药品,浪费公众用来救命的时间和金钱,贻误正确治疗。

较真鉴定:假/伪科学

要点

1、谣言文章把疾病本身的后果说成是治疗手段带来的,是混淆黑白、刻意误导,服药后出现的副作用只是小概率事件,不是必然后果。

2、实际上,从“心脏搭桥”到“心脏支架”,是医学工作者在现代循证医学原则的指引下,投入巨大的人力物力,不断试错的成果。

3、谣言文章借抹黑心脏支架技术,宣传没有任何治疗作用的非药品,浪费公众用来救命的时间和金钱,贻误正确治疗。

查证者:胡远东 | 医学博士、主治医师

越来越多人开始关注心脏健康问题,不过仍然有文章在传递错误知识,甚至给救命技术泼脏水,比如《心脏支架:支不起健康,更架不起生命!》这篇就直接说“心脏支架不能随随便便放……引起心脏冠状动脉堵塞的真正原因不但没有减少,反而增加了!”“放上支架,不是麻烦结束了,而是麻烦才开始了! 这种麻烦不是三天两天,也不是三年两年!”先说结论,这篇文章完全是信口胡说,没有科学依据,甚至造成了极大的误导。下面我们就来具体分析谣言文章的套路,并给大家介绍什么是冠心病,心脏支架又如何支起生命?

一、这篇谣言文章用的都是常见的造谣套路,刻意混淆,误导公众

谣言文就像社会健康肌体上的吸血昆虫,只有制造和扩大伤口它们才能赚的盆满钵满,这篇《心脏支架:支不起健康,更架不起生命!》也不例外。作者在这里面使用了都是常用的造谣套路:

1. 把疾病本身的后果说成是治疗手段的后果

谣言文章说:“(安装心脏支架后)对(病人)血压、血脂、血糖的控制以及生活习惯的要求也更严格了。严格,就意味着要吃更多的药,花更多的钱,身体也要承受更多的副作用。”

真相:这种表述是典型的混淆黑白。严格控制血压、血脂、血糖是对所有心血管病人的要求,而不是因为放了支架才需要严格控制。谣言文的这种表述,好比一座楼成了危楼,工程师用钢筋把它紧急支撑加固,而旁边的吃瓜看客则在品头论足:“这个钢筋会生锈啊,打钢筋破坏了楼的整体美感啊……”试问,如果楼都垮掉了,还会有人关心它的整体美感吗?

数以十万计的临床病例早已证明,包括冠脉支架在内的经皮冠脉介入手术(PCI)能有效提高存在手术指征的冠心病患者的生存率和生存质量,这已经成为所有心血管医生的共识,在中华医学会心血管病分会编写的《急性ST段抬高心肌梗死诊断和治疗指南(2015)》中明确写到:应优先将发病12小时内的急性心梗患者送至可行直接PCI的医院,并绕过急诊室、普通病房,直接进入心导管室行直接PCI。这项减少耽搁的措施以及常规采取支架植入治疗的证据等级都是“I”和“A”:I意味这这些操作是被一致公认为有效、有益、应该采用的,而A意味着相关证据来自多个大型随机化的临床研究,是所有临床证据中力度最强的[1]。

2. 把服药后的副作用这种小概率事件说成是必然后果

谣言文章还说:“支架没有让斑块消除,至于吃了药以后,血液该凝固的时候也不能凝固了,也就顾不得那么多了,保命要紧!可见,这种药引起出血的副作用是必然的,否则,药品就没有抗凝血的效果了。这种出血,有时候是致命的。 要想有效,副作用必须很大”。

真相:实际上,抗凝药物引起出血并非什么必然事件,而是有着相对安全的窗口,按推荐方案服用一段时间并根据检查结果调整药物用量后,可以把血液凝固相关指标控制在一个能使血栓风险最小化又不易出现严重出血的范围内。2013年发表在《The Canadian Journal of Cardiology(加拿大心脏病学杂志)》上的一篇文章回顾了所有在介入术后使用三种药物联合预防血栓的临床研究,在介入手术后30天内严重出血的发生率为2.38%,出院后6个月内严重出血的发生率为4.55%[2]。而且只要按照出院医嘱定期进行包括凝血功能在内的复查,大多数出血事件是可防、可控、可逆的。

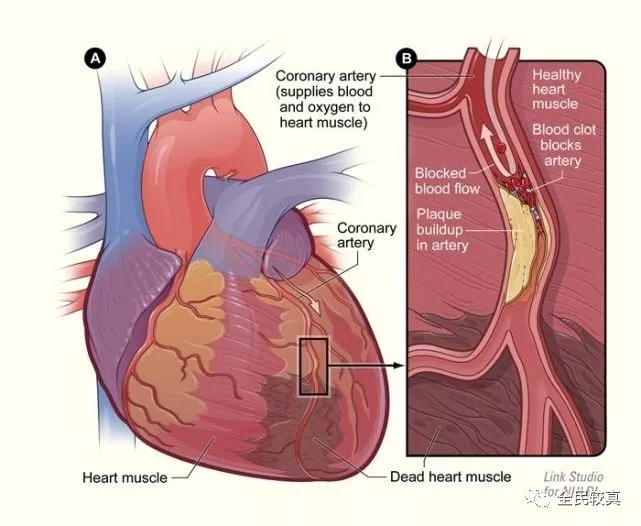

二、冠状动脉:为心脏发动机提供燃油的管路

成人心脏约呈一个倒置的圆锥形位于胸腔偏左侧,大小大概略大于本人的拳头。冠状动脉,从主动脉根部发出后,分成左右两支绕行于心脏表面,好像王冠一样包绕着心脏,因此得名。冠状动脉在走行的过程中不断发出细小的分支进入心肌,这些分支再不断分成更细小的血管,直至成为让心肌细胞可以直接与其进行物质交换的毛细血管,因此如果把心脏比喻为人体的发动机,那么冠状动脉就是为发动机提供燃油的管路。

我们大家常说的冠心病,其实全称是“冠状动脉粥样硬化性心脏病”,这个名字很好地概括了疾病的原因,早在19世纪初,医学家就通过对冠心病死者的尸检意识到,冠状动脉中的血栓是导致冠脉无法向心肌供应血液、引发心肌缺血坏死的罪魁祸首。

基于这个认识,各种治疗心肌缺血的药物被研制出来:硝酸酯类药物能够扩张冠脉,使更多的血液能够通过血管到达心肌;负性肌力药物能够减少心脏做功,使心肌对氧气的“饥渴程度”减少;抗血小板类药物能够减少血栓形成……然而在急性冠状动脉血栓已经形成、心肌梗塞已经发生时,这些药物的作用都显得缓不济急,因此一个很自然的想法是:能不能直接采用物理的方法来打通堵塞的冠状动脉呢?

图1. 冠状动脉粥样斑块是冠心病的主要原因,图片引自medlineplus.gov

三、“心脏搭桥”技术能够连接被堵塞冠脉两侧,让血流畅通,但是需要高超的手术技巧

这个思路指导下的第一个里程碑是上世纪六十年代出现的冠状动脉旁路移植手术,也就是我们常说的“心脏搭桥”,其原理是用取自身体其他部分的血管(一般是下肢的大静脉)作为“桥”,连接被堵塞冠脉的两侧。冠脉搭桥手术可以使血流绕过被堵塞的冠脉到达心肌,美国前总统克林顿、俄罗斯前总统叶利钦都曾接受过心脏搭桥手术。但心脏搭桥手术需要打开胸腔、在跳动的心脏上接入新的血管,手术过程就像维修一台运转中的发动机,早期的解决方案是将驱动血液循环的工作暂时由体外的机器负责(体外循环技术),同时用局部低温等手段使心脏跳动变得相对缓慢,从而降低手术难度。后来又出现了“不停跳心脏搭桥术”。但无论哪一种,都需要高度的手术技巧、配合娴熟的手术团队和昂贵精密的设备。

既然心脏搭桥术的要求如此之高,那是不是可以不开胸搭桥,而在血管腔内直接把堵塞的部位打通呢?实际上,早在第一例心脏搭桥手术很久之前,医生就可以通过从外周大动脉置入导管,然后让导管逆流而上进入心脏,向心脏内注入造影剂来观察心脏的活动情况了。那么,检查用的心导管是否也可以用于治疗呢?答案是肯定的。1977年,在瑞士苏黎世实施了世界上第一例经皮冠状动脉腔内成形术( PTCA),这种手术是把一个球囊送到冠脉狭窄的部位,然后使球囊扩张,从而把狭窄处撑开,虽然可以暂时使血管腔扩大,但是在术后很大一部分患者被扩张的冠脉都会逐渐回缩,而且扩张对血管内膜的刺激还会引起急性血栓,反而有可能诱发、加重冠心病症状。

四、血管支架由钛金属制成,具有很好的耐腐蚀性、坚固性和生物相容度,可以防止心血管回缩

那么有没有一种办法能够长期地对抗血管的回缩呢?科学家们又发明了血管支架技术,血管支架由钛金属制成,具有很好的耐腐蚀性、坚固性和生物相容度,在送到病变血管被释放以后,会形成一个金属网管牢牢撑在血管内壁上,这样就不用担心血管回缩了。

可是新的问题又来了,正如我们手术的留在体内的线头会被组织覆盖一样,支架作为异物也会有引起局部组织过度增生的问题,血管内壁原来是极度光滑的,安放支架后局部管壁会变得凹凸不平,也会增加血栓形成的风险。

为了减少支架术后血管内膜过度增生和血栓的形成,人们又采取了两种对策,一是在金属支架上涂上抗内膜增生的涂层,甚至把支架做成可以在一段时间后自动降解的;二是在支架术后服用抗血液凝固药物,减少血栓生成的机会。

需要说明的是,支架手术并不是对心脏搭桥手术的取代,两者各有其适用范围,如果展开来说又是一篇大文章,因为不是今天的重点,这里就从略了。

五、警惕谣言文章借抹黑心脏支架技术,宣传没有任何治疗作用的非药品,贻误正确治疗

虽然笔者用不到一千五百字就简单介绍了冠心病治疗的沿革过程,但是在实际中每一个变革都是经历了“发现问题→提出解决方案→验证效果”的漫长过程,尤其是验证效果,在现代循证医学的原则指引下,每一种新疗法都是通过多个临床研究、成千上万例患者的参与和动辄以亿甚至十亿计的巨大投入才得以确立的,这些都是为了一个目的:找到更有效、能让更多患者获益的治疗方法。正因为如此,当笔者看到朋友圈流传的《心脏支架:支不起健康,更架不起生命!》这种谣言文时才会感到格外愤怒,那么多人的辛勤劳动和巨大投入,被这些谣言贩子上下嘴皮一磕就给否定了,原因只是因为造谣者要通过散布恐惧来兜售他们那些既没有经过任何临床验证也没有任何治疗作用的垃圾:拉筋疗法、纳豆激酶、深海鲑鱼油……

冠脉支架技术在我国开展已有三十余年历史,我国每年介入手术已达数十万例,拯救了无数患者的生命,像《心脏支架:支不起健康,更架不起生命!》这种谣言,会使部分本来可以及时接受治疗的患者失去对医生的信任,把用来救命的时间和金钱浪费在谣言生产者贩卖的垃圾上。而给患者及其家庭带来的严重后果,是这些谣言贩子承受不起也不会承受的。每一个人都应该相信科学,自发地抵制这类谣言,这是保护我们和亲人安全的最好方法。

参考文献:

1. 急性ST段抬高型心肌梗死诊断和治疗指南.中华心血管病杂志,2015,0(5);380-393 .

2. Andrade, J.G., et al., Risk of bleeding on triple antithrombotic therapy after percutaneous coronary intervention/stenting: a systematic review and meta-analysis. Can J Cardiol, 2013. 29(2): p. 204-12.

转载自腾讯《较真》栏目

图片来源:123RF图库