过敏预防科普文章合集21

7月21日

过敏预防科普文章合集(101-105)

科普文章101

婴幼儿母乳喂养不容易出现过敏的原因及预防与控制策略

在婴幼儿成长过程中,过敏问题一直是家长关注的重点。母乳喂养作为一种自然的喂养方式,被广泛认为可以降低婴幼儿过敏的风险。本文将探讨母乳喂养减少过敏的原因,并提出预防与控制过敏的策略,同时结合一个典型案例进行分析。

一、母乳喂养减少过敏的原因

1. 母乳中的免疫成分

母乳中含有丰富的免疫成分,如免疫球蛋白A(IgA)、白细胞和各种细胞因子。这些成分能够帮助宝宝建立免疫系统,抵御外来病原体的侵袭。母乳中的免疫球蛋白A(IgA)对宝宝的肠道黏膜具有保护作用,可以减少过敏原的渗透,从而降低过敏反应的发生。

2. 母乳中的营养成分*

母乳中含有特定的脂肪酸,如DHA和ARA,这些脂肪酸对宝宝的大脑和视网膜发育至关重要,同时也有助于调节免疫系统,减少过敏反应。此外,母乳中的蛋白质分子较小,易于消化吸收,减少了宝宝对大分子蛋白过敏的可能性。

3. 母乳喂养的微生物环境

母乳中含有多种有益菌群,这些菌群有助于建立宝宝肠道的正常菌群,促进肠道健康。健康的肠道菌群可以增强肠道屏障功能,减少过敏原的吸收,从而降低过敏风险。

4. 母乳喂养的时机和方式

早期接触母乳可以促进宝宝免疫系统的成熟,而纯母乳喂养(不添加任何辅食)至少在宝宝出生后的前六个月,可以减少过敏原的暴露,降低过敏风险。

二、婴幼儿过敏的常见原因

1. 遗传因素

如果父母双方或一方有过敏史,孩子发生过敏的可能性会增加。遗传因素决定了宝宝对某些过敏原的敏感性。

2. 环境因素

空气污染、室内尘螨、宠物皮屑等都是常见的环境过敏原。此外,过度清洁和消毒也可能导致宝宝接触过敏原的机会减少,从而影响其免疫系统的正常发育。

3. 饮食因素

婴幼儿在添加辅食时,如果过早或不恰当引入易致敏食物,如牛奶、鸡蛋、海鲜等,可能会增加过敏的风险。

三、预防与控制策略

1. 坚持母乳喂养

母乳喂养是预防婴幼儿过敏最自然有效的方法。建议至少在宝宝出生后的前六个月进行纯母乳喂养,并在添加辅食后继续母乳喂养至至少一岁。

2. 适当引入辅食

在宝宝六个月大时,可以逐渐引入辅食,但应避免过早或一次性引入多种易致敏食物。建议每次只引入一种新食物,并观察宝宝是否有过敏反应。

3. 创建健康的环境

保持家庭环境的清洁卫生,定期清洁床上用品和地毯,减少尘螨和宠物皮屑的暴露。同时,避免过度使用消毒剂,保持一定的微生物多样性。

4. 避免烟草烟雾

烟草烟雾是已知的过敏和哮喘的危险因素。家长应避免在宝宝面前吸烟,创造一个无烟的家庭环境。

5. 适当使用益生菌

益生菌有助于调节肠道菌群,增强肠道屏障功能。在医生的指导下,适当给宝宝补充益生菌,可能有助于预防过敏。

6. 定期检查和咨询医生

定期带宝宝进行健康检查,及时发现过敏症状,并在医生的指导下采取相应的预防和治疗措施。

四、典型案例

小丽,4个月大,父母均有过敏史(父亲有花粉过敏,母亲有湿疹)。小丽出生后一直坚持母乳喂养,但在添加辅食后,父母发现她的脸上和身上出现了红色疹子,并伴有瘙痒。医生诊断为食物过敏引起的湿疹。经过详细询问,医生发现小丽的父母在添加辅食时,一次性引入了鸡蛋和牛奶。医生建议暂停这些食物,并继续母乳喂养。同时,医生建议在添加辅食时,每次只引入一种新食物,并观察3-5天,以确保宝宝没有过敏反应。经过调整,小丽的湿疹症状逐渐缓解。

分析

这个案例表明,母乳喂养虽然可以降低过敏风险,但在添加辅食时仍需谨慎。父母应遵循“单一引入、逐步观察”的原则,避免一次性引入多种易致敏食物。此外,家族过敏史也是需要重点关注的因素。

总结

母乳喂养在预防婴幼儿过敏方面具有独特的优势。通过坚持母乳喂养、合理引入辅食、创建健康的环境、避免烟草烟雾、适当使用益生菌以及定期检查和咨询医生,可以有效降低婴幼儿过敏的风险,促进宝宝健康成长。对于有家族过敏史的宝宝,家长应更加注意喂养方式和环境控制,以最大限度地减少过敏的发生。

科普文章102

婴幼儿食物过敏与湿疹:原因与预防

婴幼儿湿疹,也称为异位性皮炎,是一种常见的皮肤问题,通常表现为皮肤干燥、发红、瘙痒和起皮屑。湿疹的发生与多种因素有关,其中食物过敏是引起婴幼儿湿疹的主要原因之一。本文将探讨食物过敏如何导致湿疹,并为父母提供一些日常喂养中的预防建议。

首先,我们需要了解食物过敏是如何引起湿疹的。食物过敏是指人体免疫系统对某些食物成分产生过度反应,导致身体释放出一系列化学物质,如组胺,这些物质会引起炎症和过敏症状。婴幼儿的免疫系统尚未完全发育成熟,因此更容易对某些食物成分产生过敏反应。当宝宝摄入过敏原食物后,免疫系统可能错误地将其识别为有害物质,并启动防御机制,从而导致皮肤发炎,出现湿疹症状。

母乳喂养被认为是预防婴幼儿湿疹的有效方式之一。母乳中的蛋白质是小分子蛋白,易于宝宝吸收,且母乳中含有丰富的抗体,特别是分泌型免疫球蛋白A(sIgA),它能帮助宝宝建立肠道屏障,减少过敏原的吸收。此外,母乳喂养还能促进宝宝肠道菌群的健康发展,进一步降低过敏风险。

然而,并非所有宝宝都能接受母乳喂养,有些宝宝可能需要配方奶粉。对于无法母乳喂养的宝宝,选择低过敏性配方奶粉是预防湿疹的重要措施。低过敏性配方奶粉通常采用水解蛋白,这种蛋白经过特殊处理,分子量变小,减少了宝宝的过敏反应。父母在选择奶粉时,应咨询医生或营养师的建议,选择适合宝宝的低过敏性配方。

当宝宝开始添加辅食时,父母应格外小心,因为这是宝宝接触潜在过敏原的重要时期。在引入新食物时,应一次只添加一种,并观察几天,看看宝宝是否有过敏反应。常见的过敏原食物包括牛奶、鸡蛋、花生、大豆、小麦、鱼类和贝类等。如果宝宝对某种食物出现过敏反应,应立即停止摄入,并咨询医生。

保持宝宝皮肤的清洁和湿润至关重要。使用温和、无香料的清洁产品,并在洗澡后立即涂抹保湿霜,帮助锁住水分,减少皮肤干燥。避免让宝宝接触可能刺激皮肤的物质,如粗糙的衣物、刺激性化学物质等。保持室内空气湿润,避免宝宝皮肤过度干燥。

尽量减少宝宝接触过敏原,如尘螨、宠物皮屑和花粉等。定期清洁家中环境,使用空气净化器,保持室内空气清新。如果宝宝对某些物质过敏,应尽量避免接触。

分享一个门诊典型案例:小明,6个月大,最近脸上和身上出现了红色疹子,伴有明显的瘙痒。父母带他去看医生,医生诊断为湿疹。经过详细询问,医生发现小明最近开始添加辅食,其中包括鸡蛋和牛奶。医生建议父母暂停这些食物,并观察小明的症状是否有所改善。几天后,小明的湿疹症状明显减轻。医生进一步建议父母在添加新食物时,每次只添加一种,并观察几天,以确保宝宝没有过敏反应。

通过这个案例,我们可以看到,食物过敏是婴幼儿湿疹的一个重要原因。父母在喂养过程中应特别注意,采取适当的预防措施,以减少宝宝湿疹的风险。

食物过敏是婴幼儿湿疹的主要原因之一,而母乳喂养、选择低过敏性配方奶粉、谨慎添加辅食以及日常护理都是预防湿疹的有效方法。父母应密切关注宝宝的饮食和皮肤状况,采取适当的预防措施,以减少宝宝湿疹的风险。如果宝宝已经出现湿疹症状,应及时寻求医生的帮助,进行适当的治疗和管理。

科普文章103

早产儿湿疹皮肤的护理

早产儿由于皮肤屏障功能发育不完善,湿疹的发生率较高。湿疹不仅影响早产儿的生活质量,还可能引发感染等并发症。本文从湿疹的病理生理机制、护理原则、临床护理措施及研究进展等方面,系统探讨早产儿湿疹皮肤的护理策略,旨在为临床实践提供科学依据。

早产儿是指胎龄未满37周的新生儿,其皮肤屏障功能尚未发育成熟,角质层较薄,皮脂分泌不足,易受外界刺激和感染。湿疹(Atopic Dermatitis, AD)是一种常见的慢性炎症性皮肤病,表现为皮肤干燥、红斑、瘙痒和脱屑。早产儿湿疹的发生与遗传、免疫、环境等多种因素相关,其护理需要综合考虑皮肤屏障修复、感染预防及生活质量改善。

一、早产儿湿疹的病理生理机制:

1. 皮肤屏障功能障碍

早产儿的皮肤角质层较薄,表皮细胞间脂质(如神经酰胺)含量较低,导致皮肤屏障功能不完善。这使得外界刺激物(如化学物质、微生物)更容易渗透皮肤,引发炎症反应。

2. 免疫系统异常

早产儿的免疫系统尚未发育成熟,Th2型免疫反应占主导地位,导致IgE水平升高和嗜酸性粒细胞增多,从而诱发湿疹。

3. 环境因素

干燥的空气、尘螨、花粉、宠物毛发等环境因素可能加重湿疹症状。此外,过度清洁或使用刺激性护肤品也会破坏皮肤屏障。

4. 遗传因素

研究表明,父母有过敏史(如湿疹、哮喘、过敏性鼻炎)的早产儿,湿疹的发生率显著增加。

二、早产儿湿疹的护理原则:

1. 保湿为主

保湿是湿疹护理的核心。通过补充皮肤水分和脂质,修复皮肤屏障功能,减少外界刺激物的渗透。

2. 避免刺激

减少化学物质、摩擦和温度变化对皮肤的刺激,选择温和的护理产品。

3. 预防感染

湿疹皮肤容易继发细菌(如金黄色葡萄球菌)或真菌感染,需加强清洁和抗菌护理。

4. 个体化护理

根据早产儿的胎龄、湿疹严重程度及皮肤状态,制定个性化的护理方案。

三、早产儿湿疹的临床护理措施

1. 皮肤清洁

-水温控制:使用温水(37℃左右)为早产儿洗澡,避免过热或过冷的水刺激皮肤。

-清洁剂选择:选择无香料、无刺激的婴儿专用沐浴露,避免使用碱性肥皂。

-洗澡时间:每次洗澡时间控制在5-10分钟,避免长时间浸泡导致皮肤干燥。

2. 保湿护理

-保湿剂选择:使用含有神经酰胺、甘油、透明质酸等成分的保湿剂,每日至少涂抹2-3次。

-涂抹时机:在洗澡后3分钟内涂抹保湿剂,以锁住水分。

-局部护理:对于湿疹严重的部位,可增加保湿剂的涂抹频率。

3. 药物治疗

-外用糖皮质激素:对于中重度湿疹,可在医生指导下使用低效至中效的外用糖皮质激素(如氢化可的松)。

-钙调磷酸酶抑制剂:对于面部或皮肤薄嫩部位,可使用他克莫司或吡美莫司等非激素类药物。

-抗生素治疗:如继发细菌感染,可使用外用或口服抗生素(如莫匹罗星)。

4. 环境控制

-湿度调节:保持室内湿度在50%-60%,避免空气过于干燥。

-清洁家居:定期清洁床单、衣物和玩具,减少尘螨和花粉的积累。

-避免过敏原:如已知早产儿对某些物质过敏(如宠物毛发、花粉),应尽量避免接触。

5. 饮食管理

-母乳喂养:母乳是早产儿的最佳食物,可降低湿疹的发生率。

-配方奶选择:如无法母乳喂养,可选择部分水解或深度水解配方奶,减少过敏风险。

-辅食引入:在引入辅食时,应遵循“单一食物、逐步引入”的原则,观察早产儿对食物的反应。

四、案例:

背景:早产儿,胎龄32周,出生体重1.8公斤,现矫正月龄4个月。

主诉:面部、四肢及躯干出现红斑、丘疹伴瘙痒,持续2周。

病史:患儿自出生后皮肤较为干燥,近期因天气转凉,症状加重。父母无过敏史,母乳喂养,未引入辅食。

查体:面部、四肢伸侧及躯干可见散在红斑、丘疹,部分区域有抓痕和脱屑,皮肤干燥。

诊断:根据患儿的临床表现和病史,诊断为早产儿湿疹(特应性皮炎)。

护理建议

1. 皮肤清洁

每日使用温水(37℃左右)为患儿洗澡,时间控制在5-10分钟,温和清洁剂选择无香料、无刺激的婴儿专用沐浴露,避免使用碱性肥皂,轻柔擦拭洗澡后用柔软的毛巾轻轻拍干皮肤,避免摩擦。

2. 保湿护理

保湿剂选择使用含有神经酰胺、甘油或透明质酸成分的保湿剂,每日至少涂抹2-3次,涂抹时机在洗澡后3分钟内涂抹保湿剂,以锁住水分,局部加强对于湿疹严重的部位(如面部、四肢),可增加保湿剂的涂抹频率。

五、结论

早产儿湿疹的护理需要综合考虑皮肤屏障修复、感染预防及环境控制等多方面因素。通过科学的护理措施和个体化的治疗方案,可有效缓解湿疹症状,提高早产儿的生活质量。未来,随着皮肤屏障修复技术和新型药物的研发,早产儿湿疹的护理将更加精准和有效。

科普文章104

儿童过敏防治:日常护理的关键策略

在儿童保健科门诊,我们经常遇到焦虑的家长:"医生,我家宝宝总是起疹子,是不是过敏了?","孩子一吃鸡蛋就咳嗽,该怎么办?"这些疑问反映了家长们对儿童过敏问题的普遍关注。过敏性疾病不仅影响孩子的健康,还可能给家庭带来巨大的心理压力。那么,作为医护人员和家长,我们该如何帮助孩子有效预防和治疗过敏呢?本文将从日常护理入手,逐步引导家长如何采取适当的措施,以应对过敏问题。

一、了解儿童过敏的常见类型

(1)食物过敏:常见的过敏源包括牛奶、鸡蛋、坚果、海鲜等。宝宝在接触这些食物后可能会出现皮肤红疹、呕吐、腹泻等症状。

(2)呼吸道过敏:如花粉、尘螨、动物皮屑等过敏原引起的过敏性鼻炎、哮喘等。典型症状包括打喷嚏、流鼻涕、咳嗽、喘息等。

(3)皮肤过敏:例如湿疹、荨麻疹等,皮肤可能会出现瘙痒、红肿、脱皮等反应。

过敏症状的严重程度因人而异,有些孩子仅表现为轻微的皮肤症状,而另一些则可能出现呼吸急促、喉头肿胀等危及生命的急性过敏反应。值得注意的是,过敏症状可能随年龄变化,这就是所谓的"过敏进程":从婴儿期的湿疹,到幼儿期的食物过敏,再到学龄期的呼吸道过敏。

二、日常护理:从源头避免过敏原

1.注意饮食管理,构筑防过敏的饮食防线

饮食管理是预防和应对儿童过敏的重要环节。科学的饮食策略不仅能够降低过敏风险,还能为孩子的健康成长提供充足营养。以下方面进行有效的饮食管理:

(1)母乳喂养:天然的免疫保护

母乳中含有丰富的免疫球蛋白、益生菌和抗炎因子,能够帮助婴儿建立健康的肠道菌群,增强免疫系统功能,降低过敏风险。建议纯母乳喂养至少4-6个月,如果条件允许,可以延长至1岁甚至更久。对于有过敏家族史的婴儿,母乳喂养尤为重要。如果母亲饮食中含有可能致敏的食物(如牛奶、鸡蛋、坚果等),需观察婴儿是否有过敏反应,警惕盲目忌口,应在医生指导下调整母亲饮食。

(2)辅食引入:时机与方法

4-6个月是引入辅食的黄金窗口期。过早引入可能增加过敏风险,过晚则可能错过免疫耐受的关键期。每次只引入一种新食物,观察3-5天,确认无过敏反应后再引入下一种。从低致敏性食物(如米粉、蔬菜泥)开始,逐步过渡到高致敏性食物(如鸡蛋、鱼、花生)。避免盲目延迟。研究表明,延迟引入易致敏食物(如鸡蛋、花生)并不能降低过敏风险,反而可能增加过敏发生率。

(3)饮食日记:记录与追踪

详细记录孩子每天的饮食种类、摄入量以及出现的任何症状(如皮疹、呕吐、腹泻、咳嗽等)。帮助识别可疑的过敏食物,为医生诊断提供重要依据。

(4)饮食调整:科学应对食物过敏

对已确认的过敏食物,需严格避免摄入。注意阅读食品标签,警惕隐藏的过敏原(如牛奶蛋白可能存在于面包、饼干中)。对于因过敏而限制的食物,需寻找合适的营养替代品。例如,对牛奶过敏的儿童可以选择深度水解配方奶粉或氨基酸配方奶粉,并注意补充钙和维生素D。

(5)家庭饮食环境:共同营造低敏氛围

家庭成员应共同学习过敏知识,避免在家中存放或食用孩子的过敏食物。外出就餐时提前与餐厅沟通,确认菜品中是否含有过敏原。随身携带抗过敏药物以备不时之需。

2. 环境控制:打造低敏生活空间

环境控制是预防和缓解儿童过敏的重要措施之一。过敏儿童对环境中的某些物质特别敏感,如尘螨、花粉、霉菌、宠物皮屑等。通过科学的环境管理,可以有效减少过敏原的暴露,降低过敏症状的发生频率和严重程度。家长可通过以下方式进行有效的环境控制:

(1)卧室环境:打造安全的睡眠空间

使用防螨床罩、枕套和被套,定期用热水(至少55℃)清洗床品,杀灭尘螨。避免使用地毯、厚重的窗帘和毛绒玩具,这些物品容易积聚灰尘和尘螨。保持室内湿度在50%以下,必要时使用除湿机或空调,防止霉菌滋生。 (2)客厅与起居室:保持清洁与通风 使用湿拖把或吸尘器(配备HEPA滤网)清洁地面,避免扬尘。选择易于清洁的家具,如皮革或木质沙发,避免布艺家具。每天定时开窗通风,保持空气新鲜,但注意避免花粉高峰期(如春季早晨)。避免在室内摆放易产生花粉或霉菌的植物,如百合、蕨类等。

(3)厨房与卫生间:防止霉菌滋生

饭后及时清理厨房台面和餐具,避免食物残渣吸引害虫。使用带盖垃圾桶,每天清理厨余垃圾,防止异味和细菌滋生。在卫生间使用排风扇,保持干燥,定期清洁瓷砖缝隙,防止霉菌生长。定期检查水管和排水系统,防止漏水或积水。

(4)宠物管理:减少宠物过敏原

禁止宠物进入卧室和沙发等家具,减少皮屑和毛发的积聚。每周给宠物洗澡,使用专用的宠物清洁剂,减少皮屑和唾液中的过敏原。必要时在宠物活动区域使用空气净化器,过滤空气中的过敏原。如果孩子对宠物严重过敏,可能需要考虑将宠物安置在其他家庭。

(5)室外环境:减少花粉和空气污染暴露

在花粉浓度高的季节(如春季和秋季),减少户外活动时间,特别是早晨和傍晚。外出时佩戴口罩和眼镜,回家后及时更换衣物并洗脸、洗手,减少花粉带入室内。避免在交通繁忙的区域活动,减少接触汽车尾气和工业污染物。在花粉高峰期关闭门窗,使用空调或空气净化器过滤室内空气。

3. 皮肤护理:守护过敏儿童的第一道屏障

皮肤是人体最大的器官,也是过敏反应最常见的靶器官之一。对于过敏儿童来说,皮肤护理不仅是缓解症状的重要手段,更是预防过敏反应的关键措施。以下从多个维度详细阐述如何进行科学有效的皮肤护理。

(1)日常清洁:温和与彻底并重 使用温水(32-37℃)洗澡,避免过热或过冷的水刺激皮肤。每天或隔天洗澡一次,每次不超过10分钟,避免过度清洁导致皮肤屏障受损。选择pH值中性或弱酸性的无皂基清洁剂,避免含有香料、酒精和刺激性化学成分的产品。

(2)保湿护理:重建皮肤屏障 保湿是皮肤护理的核心,能够修复皮肤屏障功能,减少水分流失,降低过敏原和刺激物的渗透。选择无香料、无色素、低致敏性的保湿剂,如含有神经酰胺、甘油、尿素等成分的产品。每天至少使用2-3次,特别是在洗澡后3分钟内涂抹,锁住水分。

(3)湿疹护理:缓解与预防并重 在医生指导下使用外用激素药膏或钙调神经磷酸酶抑制剂,控制炎症反应。对于急性期的湿疹,可以使用湿敷疗法,即在涂抹药膏和保湿剂后,用湿纱布包裹,再覆盖干纱布。及时修剪孩子的指甲,必要时使用防抓手套,防止皮肤破损和感染。穿着宽松透气的棉质衣物,避免化纤和羊毛制品直接接触皮肤。

儿童过敏症并非无法控制,关键在于日常护理的细心管理和专业治疗的及时干预。通过了解过敏类型以及采取有效的预防措施,家长可以大大减轻孩子的过敏症状,让他们健康成长。希望每一位家长都能在过敏防治的路上,成为孩子最坚强的后盾。

科普文章105

牛奶蛋白过敏特点及预防

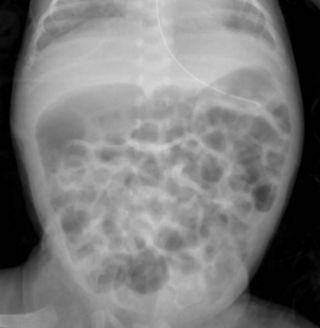

临床病例:患儿日龄1个月12天,女,孕1产1,在孕26周时因“胎盘早剥”剖宫产娩出,无胎膜早破,血性羊水,出生体重660g,双胎之先娩出者,生后Apgar评分1分钟为8分,5分钟、10分钟均为9分,以“超早产儿、超低出生体重儿、新生儿呼吸窘迫综合症、双胎儿”转入我科进一步治疗。患儿入院后予早产儿配方奶喂养。患儿奶量增加缓慢。表现为腹胀、肠鸣音弱、奶量增加困难、偶有吐奶、排粘液便。无肉眼血便。化验检测显示嗜酸性粒细胞增高,波动在20-25%之间。间断监测腹片显示肠管僵直、肠管充气不均匀(如下图所示)。未见肠壁积气和门静脉积气。患儿有过敏性疾病家族史。予更换为深度水解奶后患儿腹胀较前缓解,肠管充气均匀,无明显扩张。奶量增加顺利。嗜酸性粒细胞下降至5-8%。

更好奶粉前

更好奶粉前

更好奶粉后

更好奶粉后

牛奶蛋白过敏特点分析:牛奶蛋白过敏(cow′s milk protein allergy,CMPA)是一个重要的问题,新生儿CMPA临床表现更加缺乏特异症状及体征,可累及皮肤、消化、呼吸等多个系统,易与新生儿坏死性小肠结肠炎(necrotizing enterocolitis,NEC)、败血症、喂养不耐受等混淆,使得早期识别和防治更加困难。CMPA是最常见的新生儿食物过敏性疾病,是机体对牛奶中部分蛋白质分子发生的免疫反应,主要由非IgE介导。CMPA的发生率受地区差异和诊断标准的影响,范围为0.5%~4.9%,母乳喂养婴儿中CMPA的患病率约为0.5%。我国报道0~2岁婴幼儿CMPA发病率为0.83%~3.5%。通常发生在摄入过敏原2 h后,一般为6~72 h,为迟发型过敏反应。临床症状多样,常累及多个系统,可表现为食物蛋白诱导的过敏性直肠结肠炎、食物蛋白诱导性小肠结肠炎综合征、食物蛋白诱导性肠病等。目前虽未见新生儿期发生食物蛋白诱导性肠病的报道,但早产是其高危因素之一。本例患儿为26周早产儿。

在多个新生儿重症监护病房中,CMPA病例中低出生体重儿占41%,表明早产儿CMPA发病率并不低且与足月儿发生CMPA的高危时间不同,足月儿发病中位年龄为3.5 d,而早产儿为23 d。另外,出生体重越低的患儿,发病时间越晚。

足月儿和早产儿发生CMPA多为非IgE介导,但两者的临床表现和严重程度有所差异。足月儿通常表现为食物蛋白诱导的过敏性直肠结肠炎,其临床表现较为单一,可能仅为血便,也可能伴全身症状。早产儿的临床症状则不典型,单纯为血便较少,更可能表现为食物蛋白诱导性小肠结肠炎综合征,病情较为严重,甚至可能出现类似于NEC、败血症或休克的症状。本例患儿未发生血便,表现与NEC类似。外周血嗜酸性粒细胞明显升高。改用深度水解配方(extensively hydrolyzed formula,eHF)后消化道症状4 d明显缓解,10天消失。CMPA新生儿的临床症状通常在回避后3~4 d明显缓解,2~4周消失。重度CMPA患儿直接选择AAF诊断性回避,但考虑到轻中度CMPA的婴儿仍然存在一定比例对eHF不耐受,而AAF是无敏配方,也可以在诊断性食物回避期间考虑直接使用AAF替代。

新生儿CMPA以消化系统症状为主要临床表现,需与NEC、感染性肠炎等鉴别。

NEC全身症状更重,可出现活动减少、反复呕吐、皮肤苍白、休克以及水样或血性腹泻等严重表现,体格检查有腹膜炎体征;实验室检查方面,NEC患儿一般出现白细胞比例减少或血小板减少及急性炎症因子升高,而CMPA患儿嗜酸性粒细胞以及血小板计数升高。本例患儿嗜酸性粒细胞显著升高。影像学方面,二者均会出现肠壁积气,但NEC会出现肠梗阻、肠穿孔等严重表现,早产儿食物蛋白诱导性小肠结肠炎综合征及NEC可出现肠壁积气、门静脉积气改变,但NEC时会出现弥漫性的肠道蠕动变弱或消失,而CMPA仅累及局部肠袢,受累肠道以外的肠道可表现为蠕动正常甚至增加。禁食或食物回避后,CMPA患儿肠壁积气、门脉积气、肠蠕动恢复较快。乳糖不耐受与CMPA临床表现相似,部分患儿可能混合发病。由于母乳中乳糖含量明显高于牛乳,乳糖不耐受在母乳喂养者中更常见。通过粪便还原糖测定及无乳糖配方试验性治疗等可鉴别。母乳喂养新生儿发生牛奶蛋白过敏时建议继续母乳喂养,母亲严格回避含牛奶食品,并补充钙及维生素D制剂,如果出现严重过敏症状,选择AAF或eHF喂养。配方喂养新生儿发生牛奶蛋白过敏时推荐采用eHF或AAF喂养。对于牛奶蛋白过敏新生儿,尤其是早产儿、低出生体重儿及小于胎龄儿,应定期进行生长和营养评估,个性化补充相应营养素。对于新生儿CMPA的预防,鉴于母乳喂养对母子双方的健康效应,避免生后早期引入含牛奶配方,可降低牛奶蛋白过敏风险。不推荐限制母亲妊娠期、哺乳期牛奶及其制品饮食以预防CMPA。不推荐母乳喂养新生儿使用pHF预防CMPA,当不能母乳喂养或母乳不足时,过敏高风险的新生儿不推荐使用pHF或eHF降低CMPA风险。没有足够的证据显示补充益生菌、益生元或合生元、长链多不饱和脂肪酸、维生素 D能预防CMPA。总之,新生儿CMPA具有独特的特点,不仅影响消化、皮肤、呼吸等各器官和系统功能,亦影响3岁以下婴幼儿的生长发育。因此,需充分了解新生儿CMPA的高危因素,并早识别、早诊断、早治疗。对于疑似CMPA的患儿,应给予合理的防治;而对于确诊CMPA的患儿,需加强营养管理并动态监测其生长发育。

本文作者:黄绮玲、聂川、蔡淑婉、朱庆龄、宗海峰