今年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年。75年前的9月2日,日本在美国战舰"密苏里"号上签署投降书,中国抗日战争胜利结束,第二次世界大战也以同盟国彻底胜利而宣告结束。当我们坐在电影院里,对《八佰》的惨烈悲壮热泪盈眶时;当我们走在陈列馆里,对日本细菌部队名单愤怒不已时;不要忘记还有这么一群人,他们可能扛不动枪,却挽救了无数伤员的生命,甚至付出了自己的生命。他们没有冲锋在前线,却是前线最重要的生命保障之一,他们既是穿着医袍的军人,也是从军的医者。

从广为人知的牺牲在中国的白求恩大夫,到我国现代生理学的主要奠基人林可胜,再到我国心脏外科手术第一人张超昧......这些抗战时期的军医们,同样置身于危险之中,以血肉之躯撑起伤员们的希望,为中国人民的抗日战争做出巨大贡献。1937年,在淞沪战场上,一位对中国战地医护事业产生重要影响的人出现了, 此人能说着一口流利英语却长着东方面孔, 他的国籍是新加坡, 朋友们都叫他波比, 而他的真名叫林可胜, 是不折不扣的华裔。出生在新加坡的林可胜8岁时就被父亲送往英国学习医学, 时逢第一次世界大战爆发, 他应征服役, 随即被分配到战场上的军医院担任外科助理, 在烽火中度过了4年的战地医护岁月。

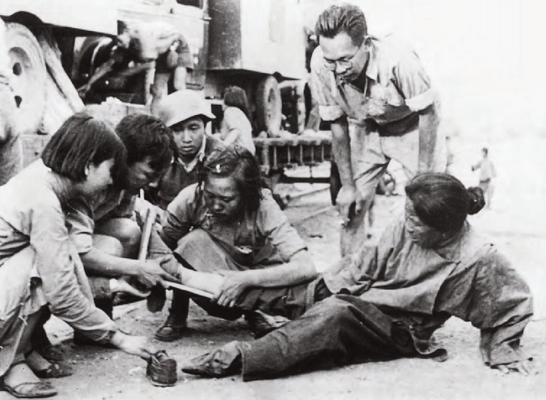

一战结束, 林可胜回校复学, 1919年以优异的成绩连续获得医学内科和医学外科学士的学位, 并留校当生理学讲师。1920年与1924年, 他又先后获得哲学博士与科学博士的学位。求学岁月结束后, 林可胜本可留在待遇优厚的欧洲或美国, 但他意识到此时已在军阀混战中千疮百孔的祖国更需要他, 1924年, 林可胜回到中国执教, 并成为北京协和医学院最年轻的生理系教授。1937年抗战爆发, 已有战场救护经验的林可胜被委任为中国红十字救护总队的队长, 那一刻起, 这位华侨便开始率领红十字会的队员们奔波在前线的各大野战医院。战争初期, 铁路、公路, 河道等交通线还比较畅通, 受伤的士兵可以在短时间内被送到上海和南京的伤兵医院进行治疗。但随着上海、南京两座城市相继沦陷, 大部分的交通要道又被日军控制。日军炮击与轰炸终日不断, 致使重伤员的后送工作十分困难。战线越拉越长, 伤兵的救治问题愈发严重, 大城市的医院也一再成为日军飞行员轰炸的目标。鉴于这些原因, 林可胜主张放弃在大城市设置医院救护伤兵的做法, 组建战地救护体系。即把现有的红十字队员分成若干个流动的医疗队, 让各个救护队可以随军队或前线医院转移, 就地展开医疗工作。

随后, 红十字救护总队新成立的37个医疗队开始沿着交通线路, 组织救护工作。林可胜常常往返于汉口和长沙之间, 了解各个医疗队的情况。这两座城市充满数以万计的伤病人员。每一条通往前线的道路上都是望不到头的担架和步行的伤兵。1945年,抗日战争胜利后,林可胜被国民政府正式任命为军政部军医署署长, 成为当时中国军医机构的最高负责人。1949年国民党败退台湾后, 林可胜既未留在大陆, 也没有跟蒋介石去台湾, 他选择彻底远离政治, 移居美国, 继续从事医学研究, 直到1969年病逝, 终年74岁。张超昧医生1912年生于浙江温岭,1935年从广东中山大学医学院毕业,不久,就到江苏医学院工作。1937年,抗日战争全面爆发,张超昧所在的江苏医学院改为外科医院,专门收治从上海战场上退下来的重伤士兵。1937年11月,上海沦陷后,张超昧随着江苏医学院辗转到了湖南沅陵,后又继续撤退到四川,并在成都的中央陆军军官学校医院工作,救治从前线撤下来的伤病员。1940年10月6日,军校医院送来了一位以剑自尽,刺破心脏的30岁士兵。时任外科主任的张超昧赶来后,看到患者胸口正涌出大量鲜血,察看了病情:如果不及时做手术,这个年轻人肯定没救了。可在当时,国内没有任何开胸缝补心脏的记录,国外虽有过先例,也是凤毛麟角。片刻思索之后,张超昧当机立断,为了挽救病人的生命,做手术!手术进行了数小时,心脏修补成功,年轻人的生命被救回来了。由此,张超昧成了中国第一个做心脏手术的人,那年的中华医学杂志第28期第二卷(1942年10月)将张超昧的手术报告全文刊出,引起了全国外科医学界对这位年轻外科医生的重视。此后张超昧在市立医院与中央陆军军官学校医院两处忙碌,没日没夜地救治伤病员,却仍是杯水车薪。为了改善那些在抗日战火中为民族英勇献身的战士的医疗条件,他四处奔走,终于为创办民营医院筹得一笔资金。上世纪四十年代,在抗战最艰难时期的成都,一家名为“中华外科医院”诞生(后更名为“中华医院”),张超昧担任了该院的院长兼任外科手术室主任医师。中华外科医院刚成立之时,只是借住在成都浙江同乡会馆所等接待伤病员,时至1948年,一座四百平米多层洋房的私立医院终于落成了。二十世纪的五十年代,张超昧携带家人回到杭州, 1961年12月,张超昧调到杭州红十字会医院外科。2007年,张超昧在杭州走完了人生的最后里程。在抗日战场上,除了我国卫生工作者积极投身战时医疗,还有许多国际友人前来援助。他们原本可以生活在和平的环境中, 享受安逸生活, 却选择来到这片正在被战火摧残的土地, 夜以继日地救治这里的生命。在这些人里,最为人所知的是加拿大共产党员白求恩。他1890年出生于加拿大安大略省格雷文赫斯特镇,1935年加入加拿大共产党,1938年来到中国参与抗日革命,1939年11月12日凌晨因病逝世。

1938年5月,白求恩到达五台山, 在缺少医疗条件的晋察冀边区实施医护救援, 帮助根据地的八路军建立了一套完整的医疗救护制度。1939年11月1日, 这原本是白求恩返回延安, 准备启程回国的日子。但这一天他却在给一个头部化脓的战士疗伤, 由于当时没有手套, 污染物渗进伤口, 他不幸感染了细菌, 于10天后的11月12日凌晨5时20分去世, 为中国的抗战献出了生命。白求恩去世后, 毛泽东写下了《纪念白求恩》, 称他“是一个高尚的人, 一个纯粹的人, 一个有道德的人, 一个脱离了低级趣味的人, 一个有益于人民的人”。该文章后来被编入教科书,从此白求恩的名字家喻户晓。除了白求恩,另一位为中国抗战献出生命的还有英国女医生高田宜(原名Barbara Courner),她早年毕业于伦敦妇女卫校, 毕业后曾经远赴印度工作。当时中日战争已打响, 在印度的高田宜得知中国人遭受侵略的悲惨处境之后, 十分同情, 自愿来到中国参加医护工作。她于1941年抵达中国, 在经中国红十字会救护总队队长林可胜签发的聘书和调令后, 被安排到贵阳图云关工作。

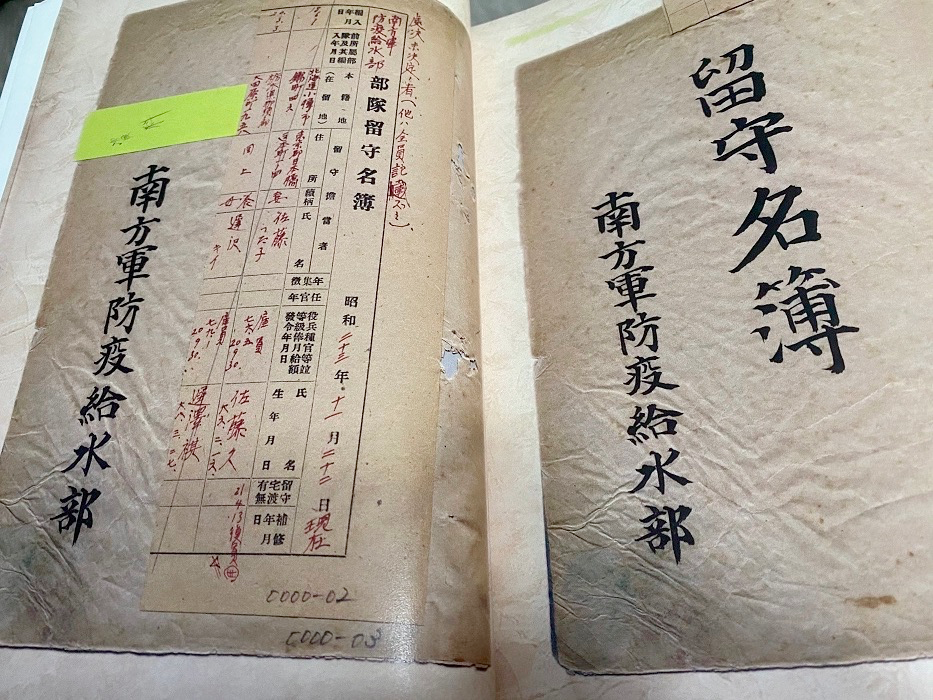

1941年11月起, 日军在我国常德投放“鼠疫细菌弹”,1942年3月, 日军又一次向广西投放了细菌武器。包括高田宜在内的援华队医生们再一次不顾自身安危, 准备赶赴“前线”。就在临行前, 高田宜医生注射了防疫疫苗后, 竟不幸引发身体过敏, 在3月8日“国际劳动妇女节”的前夜溘然长逝。实际上当时她已患上感冒, 不能注射, 但当时因担心疫情紧急, 高田宜竟未注意到自己的身体不适, 以致酿成悲剧。这位飞跃大洋来到中国的天使, 永远长眠于这片土地之上。昔日救护总队的遗址图云关, 如今已成为贵阳市的森林公园。高田宜医生的墓坐落在“国际援华医疗队纪念碑”的不远处, 墓地的两侧有用中英两国文字铭刻的碑文:“英国女医生高田宜, 1941年来华支援我国抗战。翌年, 侵华日军投掷细菌弹, 她为防治菌疫, 不幸以身殉职。兹刻碑以志不忘。”实际上,在抗战时期,具备现代医学知识的医护人员是十分紧缺的,缺医少药是全国面临的情况。当时抗战前线的中国士兵们流行一句话——“不怕死, 只怕伤”。从李鸿章于1881年创办“北洋医学馆”,蒋介石对军医进行一系列改革,战地红十字会蓬勃发展,到中国共产党创办第一所军医学校(中国工农红军卫生学校),晋察冀军区卫生学校成立,中国军医制度因内战频发而长期停滞,又在日本侵华战争中不断完善发展。

在当下的和平年代,除了影视剧和纪录片中,我们已很少能感受到烽火连天的残酷,但翻阅有关那段历史的资料,参观各个抗战纪念馆,我们仍能从中感受到死亡、恐惧、悲壮与愤怒。前事之不忘,后事之师。铭记历史,才能更好地守护和平,缅怀先烈,吾辈自强,才对得起他们的英勇牺牲。

[1]周渝.军阀内战使其停滞,民族抗战促其发展 中国现代军医的烽火养成路[J].国家人文历史,2017(22):115-121+114.

[2]龚玉和,特稿:一个抗战军医的故事,张超昧,中红网,2015-06-30,http://www.crt.com.cn/news2007/News/jryw/1563014126B8BC1DJE94804EFK5C5G_2.html[3]陈默.《抗战时期的中国军医》出版[J].抗日战争研究,2017(03):115.[4]赵振宇.加拿大重新发现和认识白求恩[J].党员文摘,2020(05):42-43.